日本の「国民の祝日」は、国民全体で祝い、感謝し、または記念する日として、「国民の祝日に関する法律」に基づいて定められています。この法律の第1条では、「自由と平和を求める日本国民が、美しい風習を育て、より良い社会と豊かな生活を築くために、祝日を設ける」とされています。

法律によって定められた祝日は、1年間に16日あり、それぞれの祝日には「名前」と「趣旨や目的」が定められています。

また、祝日の一部を月曜日に移動させ、土日と合わせて3連休とする「ハッピーマンデー制度」が2000年から施行されました。この制度の目的は、国民が旅行や休暇活動を楽しむ機会を拡大し、豊かでゆとりのある生活を実現することにあります。

更新日: 2025年12月05日

2026年の祝日一覧カレンダー|由来と意味を月別にご紹介

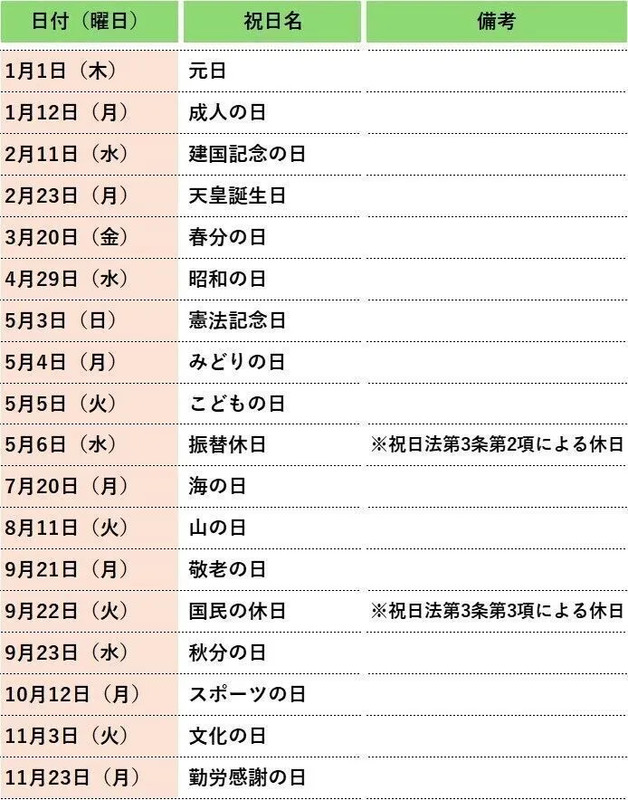

2026年の祝日・休日は全部で18日。日本の祝日スケジュールとあわせて由来と意味を解説します。1月から12月までの祝日カレンダーを一覧で掲載しているので、2026年の祝日を最大限に活用し、充実した1年をお過ごしください!

祝日とは

2026年の祝日・休日一覧カレンダー

2026年の祝日・休日は全部で18日です。

祝日法第3条による休日の補足

・第2項(振替休日)

祝日が日曜日に当たる場合、その日の後の最も近い平日を休日とする。

例:5月3日の「憲法記念日」が日曜日に当たるため、その日の後の最も近い平日 5月6日(水)が振替休日となります。

・第3項(国民の休日)

祝日と祝日に挟まれた平日(祝日でない日)は休日とする。

例:平日の9月22日(火)が「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれたため、国民の休日となります。

2026年の祝日・休日は、合計18日です。

祝日法第3条による休日の補足

・第2項(振替休日)

祝日が日曜日に当たる場合、その日の後の最も近い平日を休日とする。

例:5月3日の「憲法記念日」が日曜日に当たるため、その日の後の最も近い平日 5月6日(水)が振替休日となります。

・第3項(国民の休日)

祝日と祝日に挟まれた平日(祝日でない日)は休日とする。

例:平日の9月22日(火)が「敬老の日」と「秋分の日」に挟まれたため、国民の休日となります。

2026年の祝日・休日は、合計18日です。

日本の祝日とそれぞれの意味

日本には四季折々の風習や歴史に由来する祝日があり、それぞれに深い意味が込められています。新年を祝う元日、自然を敬う春分の日、働く人に感謝する勤労感謝の日など、祝日の背景を知ることで、より充実した時間を過ごせます。

◾️1月1日(木) 元日

◾️1月1日(木) 元日

元日(1月1日)は、新年の始まりを祝う日本の祝日です。

古くから、年神様を迎えて一年の無病息災や豊作を祈る日とされてきました。明治6年(1873年)の改暦により、太陽暦の1月1日が正式な「元日」と定められました。

現在も初詣やおせち料理、お年玉などの風習が受け継がれ、家族や親しい人々と新年を祝う特別な日となっています。

元日(1月1日)は、新年の始まりを祝う日本の祝日です。

古くから、年神様を迎えて一年の無病息災や豊作を祈る日とされてきました。明治6年(1873年)の改暦により、太陽暦の1月1日が正式な「元日」と定められました。

現在も初詣やおせち料理、お年玉などの風習が受け継がれ、家族や親しい人々と新年を祝う特別な日となっています。

◾️1月12日(月) 成人の日

◾️1月12日(月) 成人の日

成人の日(1月の第2月曜日)は、大人になったことを自覚し、社会の一員としての自覚を促す祝日です。

もともとは1948年に「1月15日」と定められましたが、2000年からハッピーマンデー制度により現在の日程となりました。

全国で成人式が行われ、新成人は振袖やスーツを着て祝福を受けます。家族や地域社会が新たな門出を祝い、責任ある大人としての第一歩を踏み出す大切な日です。

成人の日(1月の第2月曜日)は、大人になったことを自覚し、社会の一員としての自覚を促す祝日です。

もともとは1948年に「1月15日」と定められましたが、2000年からハッピーマンデー制度により現在の日程となりました。

全国で成人式が行われ、新成人は振袖やスーツを着て祝福を受けます。家族や地域社会が新たな門出を祝い、責任ある大人としての第一歩を踏み出す大切な日です。

◾️2月11日(水) 建国記念の日

◾️2月11日(水) 建国記念の日

1966年に「国民の祝日に関する法律」の改正により制定され、翌1967年から施行された祝日で、「国の成立をしのび、国を愛する心を養うこと」が目的とされています。

各地の神社や地域で記念行事が行われ、国民が日本の歴史や文化を振り返り、国への愛着を深める機会となっています。なお、「建国記念の日」という名称は、特定の日付を記念するのではなく、建国そのものを祝う趣旨を表しています。

1966年に「国民の祝日に関する法律」の改正により制定され、翌1967年から施行された祝日で、「国の成立をしのび、国を愛する心を養うこと」が目的とされています。

各地の神社や地域で記念行事が行われ、国民が日本の歴史や文化を振り返り、国への愛着を深める機会となっています。なお、「建国記念の日」という名称は、特定の日付を記念するのではなく、建国そのものを祝う趣旨を表しています。

◾️2月23日(月) 天皇誕生日

◾️2月23日(月) 天皇誕生日

天皇誕生日(2月23日)は、今上天皇の誕生日を祝う祝日です。

歴代天皇の誕生日がそれぞれの時代に祝日とされてきた伝統があり、現在は徳仁天皇の誕生日である2月23日が該当します。

かつては昭和天皇の誕生日(4月29日)や平成天皇の誕生日(12月23日)が「天皇誕生日」とされてきました。天皇誕生日には皇居で一般参賀が行われ、国民が天皇の長寿と健康を願い、国全体で祝意を示す特別な日となっています。

天皇誕生日(2月23日)は、今上天皇の誕生日を祝う祝日です。

歴代天皇の誕生日がそれぞれの時代に祝日とされてきた伝統があり、現在は徳仁天皇の誕生日である2月23日が該当します。

かつては昭和天皇の誕生日(4月29日)や平成天皇の誕生日(12月23日)が「天皇誕生日」とされてきました。天皇誕生日には皇居で一般参賀が行われ、国民が天皇の長寿と健康を願い、国全体で祝意を示す特別な日となっています。

◾️3月20日(金) 春分の日

◾️3月20日(金) 春分の日

春分の日(3月20日ごろ)は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる春分の日を祝う祝日です。

「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として1948年に制定されました。

古くから農耕と深い関わりがあり、祖先を敬う日としてお墓参りをする風習もあります。また、春のお彼岸の中日にあたり、ぼたもちを食べる習慣も広く親しまれています。春の訪れを感じ、自然や命に感謝する大切な日となっています。

春分の日(3月20日ごろ)は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる春分の日を祝う祝日です。

「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」として1948年に制定されました。

古くから農耕と深い関わりがあり、祖先を敬う日としてお墓参りをする風習もあります。また、春のお彼岸の中日にあたり、ぼたもちを食べる習慣も広く親しまれています。春の訪れを感じ、自然や命に感謝する大切な日となっています。

◾️4月29日(水) 昭和の日

◾️4月29日(水) 昭和の日

昭和の日(4月29日)は、昭和天皇の誕生日を記念し、昭和の時代を振り返る祝日です。

「激動の時代を経て、日本の復興を遂げた昭和の精神を尊ぶ日」として、2007年に制定されました。もともとは昭和天皇の誕生日として祝われ、その後「みどりの日」となりましたが、平成の時代に昭和の日として復活しました。昭和の歴史や文化に思いを馳せ、日本の歩みを再認識する機会となる日です。

昭和の日(4月29日)は、昭和天皇の誕生日を記念し、昭和の時代を振り返る祝日です。

「激動の時代を経て、日本の復興を遂げた昭和の精神を尊ぶ日」として、2007年に制定されました。もともとは昭和天皇の誕生日として祝われ、その後「みどりの日」となりましたが、平成の時代に昭和の日として復活しました。昭和の歴史や文化に思いを馳せ、日本の歩みを再認識する機会となる日です。

◾️5月3日(日) 憲法記念日(振替休日:5月6日)

◾️5月3日(日) 憲法記念日(振替休日:5月6日)

憲法記念日(5月3日)は、日本国憲法の施行を記念する祝日です。

1947年5月3日に日本国憲法が施行され、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を柱とする新しい国の形が示されました。

「日本国憲法の施行を記念し、民主主義を考える日」として制定され、全国で講演会や討論会が開かれます。国の成り立ちや憲法の意義を見つめ直し、社会の未来を考える重要な日となっています。

憲法記念日(5月3日)は、日本国憲法の施行を記念する祝日です。

1947年5月3日に日本国憲法が施行され、国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を柱とする新しい国の形が示されました。

「日本国憲法の施行を記念し、民主主義を考える日」として制定され、全国で講演会や討論会が開かれます。国の成り立ちや憲法の意義を見つめ直し、社会の未来を考える重要な日となっています。

◾️5月4日(月) みどりの日

◾️5月4日(月) みどりの日

みどりの日(5月4日)は、自然に親しみ、その恩恵に感謝するための祝日です。

もともとは昭和天皇の自然を愛する姿勢にちなみ、1989年に4月29日が「みどりの日」とされましたが、2007年に現在の5月4日に移動しました。森林や公園などで自然と触れ合うイベントが全国で開催され、環境保護への意識を高める機会となっています。豊かな自然に感謝し、環境について考える大切な日です。

みどりの日(5月4日)は、自然に親しみ、その恩恵に感謝するための祝日です。

もともとは昭和天皇の自然を愛する姿勢にちなみ、1989年に4月29日が「みどりの日」とされましたが、2007年に現在の5月4日に移動しました。森林や公園などで自然と触れ合うイベントが全国で開催され、環境保護への意識を高める機会となっています。豊かな自然に感謝し、環境について考える大切な日です。

◾️5月5日(火) こどもの日

◾️5月5日(火) こどもの日

こどもの日(5月5日)は、子どもの健やかな成長と幸福を願う祝日です。

「こどもの人格を重んじ、母に感謝する日」として1948年に制定されました。

古くから端午の節句として、男の子の成長を願う行事が行われ、鯉のぼりや兜、五月人形を飾る風習があります。柏餅やちまきを食べるのも伝統の一つです。

現在では男女を問わず、すべての子どもの幸せを願い、家族で祝う大切な日となっています。

こどもの日(5月5日)は、子どもの健やかな成長と幸福を願う祝日です。

「こどもの人格を重んじ、母に感謝する日」として1948年に制定されました。

古くから端午の節句として、男の子の成長を願う行事が行われ、鯉のぼりや兜、五月人形を飾る風習があります。柏餅やちまきを食べるのも伝統の一つです。

現在では男女を問わず、すべての子どもの幸せを願い、家族で祝う大切な日となっています。

◾️7月20日(月) 海の日

◾️7月20日(月) 海の日

海の日(7月の第3月曜日)は、海の恩恵に感謝し、海洋国・日本の発展を願う祝日です。

もともとは「海の記念日」として明治天皇の東北巡幸に由来し、1996年に国民の祝日として制定されました。

2003年から7月の第3月曜日に変更され、夏の連休「海の日連休」の一部となりました。全国で海に関するイベントが開催され、海洋環境や海の大切さを見つめ直す機会となりました。

海の日(7月の第3月曜日)は、海の恩恵に感謝し、海洋国・日本の発展を願う祝日です。

もともとは「海の記念日」として明治天皇の東北巡幸に由来し、1996年に国民の祝日として制定されました。

2003年から7月の第3月曜日に変更され、夏の連休「海の日連休」の一部となりました。全国で海に関するイベントが開催され、海洋環境や海の大切さを見つめ直す機会となりました。

◾️8月11日(火) 山の日

◾️8月11日(火) 山の日

山の日(8月11日)は、山の恩恵に感謝し、自然に親しむことを目的とした祝日です。2016年に制定され、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」とされています。日本は国土の約7割が山地であり、古くから山と共に暮らしてきた歴史があります。登山やハイキングのイベントが各地で行われ、自然とのふれあいを楽しむ機会となります。山の魅力を再認識し、環境保護について考える大切な日です。

山の日(8月11日)は、山の恩恵に感謝し、自然に親しむことを目的とした祝日です。2016年に制定され、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日」とされています。日本は国土の約7割が山地であり、古くから山と共に暮らしてきた歴史があります。登山やハイキングのイベントが各地で行われ、自然とのふれあいを楽しむ機会となります。山の魅力を再認識し、環境保護について考える大切な日です。

◾️9月21日(月) 敬老の日

◾️9月21日(月) 敬老の日

敬老の日(9月の第3月曜日)は、長年社会に貢献してきた高齢者を敬い、感謝する祝日です。もともとは1947年に兵庫県の村で始まった「としよりの日」が全国に広まり、1966年に「敬老の日」として制定されました。2003年からはハッピーマンデー制度により9月の第3月曜日に変更されました。家族で祖父母を囲んでお祝いしたり、各地で敬老イベントが開催されるなど、高齢者への感謝を伝える大切な日です。

敬老の日(9月の第3月曜日)は、長年社会に貢献してきた高齢者を敬い、感謝する祝日です。もともとは1947年に兵庫県の村で始まった「としよりの日」が全国に広まり、1966年に「敬老の日」として制定されました。2003年からはハッピーマンデー制度により9月の第3月曜日に変更されました。家族で祖父母を囲んでお祝いしたり、各地で敬老イベントが開催されるなど、高齢者への感謝を伝える大切な日です。

◾️9月23日(水) 秋分の日

◾️9月23日(水) 秋分の日

秋分の日(9月23日ごろ)は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる秋分の日を祝う祝日です。「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」として1948年に制定されました。春分の日と同様に、古くから農耕と関わりが深く、秋のお彼岸の中日にあたることから、お墓参りをする風習があります。また、おはぎを食べる習慣も広く親しまれています。自然の移ろいを感じ、先祖への感謝の気持ちを新たにする大切な日です。

秋分の日(9月23日ごろ)は、昼と夜の長さがほぼ等しくなる秋分の日を祝う祝日です。「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」として1948年に制定されました。春分の日と同様に、古くから農耕と関わりが深く、秋のお彼岸の中日にあたることから、お墓参りをする風習があります。また、おはぎを食べる習慣も広く親しまれています。自然の移ろいを感じ、先祖への感謝の気持ちを新たにする大切な日です。

◾️10月12日(月) スポーツの日

◾️10月12日(月) スポーツの日

スポーツの日(10月の第2月曜日)は、スポーツを楽しみ、健康的な生活を促進するための祝日です。もともとは1964年の東京オリンピック開会式を記念し、「体育の日」として10月10日に制定されましたが、2000年からハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日に変更され、2020年に「スポーツの日」と改称されました。全国でスポーツイベントや運動会が開催され、体を動かす楽しさを再認識し、健康への意識を高める大切な日です。

スポーツの日(10月の第2月曜日)は、スポーツを楽しみ、健康的な生活を促進するための祝日です。もともとは1964年の東京オリンピック開会式を記念し、「体育の日」として10月10日に制定されましたが、2000年からハッピーマンデー制度により10月の第2月曜日に変更され、2020年に「スポーツの日」と改称されました。全国でスポーツイベントや運動会が開催され、体を動かす楽しさを再認識し、健康への意識を高める大切な日です。

◾️11月3日(火) 文化の日

◾️11月3日(火) 文化の日

文化の日(11月3日)は、自由と平和を重んじ、文化の発展を祝う祝日です。1946年に日本国憲法が公布されたことを記念し、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として1948年に制定されました。全国で美術展や芸術祭が開催され、文化勲章の授与式も行われます。また、多くの博物館や美術館が無料開放されるなど、文化に触れる機会が増える日です。日本の多様な文化を振り返り、未来へつなげる大切な日となっています。

文化の日(11月3日)は、自由と平和を重んじ、文化の発展を祝う祝日です。1946年に日本国憲法が公布されたことを記念し、「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として1948年に制定されました。全国で美術展や芸術祭が開催され、文化勲章の授与式も行われます。また、多くの博物館や美術館が無料開放されるなど、文化に触れる機会が増える日です。日本の多様な文化を振り返り、未来へつなげる大切な日となっています。

◾️11月23日(月) 勤労感謝の日

◾️11月23日(月) 勤労感謝の日

勤労感謝の日(11月23日)は、働くことの大切さを認識し、生産を支える人々に感謝する祝日です。もともとは五穀豊穣を祝う「新嘗祭(にいなめさい)」が起源で、戦後の1948年に「勤労をたっとび、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日」として制定されました。現在も全国で感謝の気持ちを伝えるイベントが行われ、家族で労をねぎらう機会となっています。働くことの意義を見つめ直し、感謝の心を深める大切な日です。

勤労感謝の日(11月23日)は、働くことの大切さを認識し、生産を支える人々に感謝する祝日です。もともとは五穀豊穣を祝う「新嘗祭(にいなめさい)」が起源で、戦後の1948年に「勤労をたっとび、生産を祝い、国民が互いに感謝し合う日」として制定されました。現在も全国で感謝の気持ちを伝えるイベントが行われ、家族で労をねぎらう機会となっています。働くことの意義を見つめ直し、感謝の心を深める大切な日です。

2026年の祝日を楽しむための通販アイテム

① レジャー用品・アウトドアグッズ

海の日はビーチテントやシュノーケルセット、山の日は登山リュックやハイキングシューズ、スポーツの日はヨガマットやランニングシューズなど、レジャー用品・アウトドアグッズを揃えて充実した一日を。快適で楽しい祝日を過ごすために、ぜひチェックしてみてください。

海の日はビーチテントやシュノーケルセット、山の日は登山リュックやハイキングシューズ、スポーツの日はヨガマットやランニングシューズなど、レジャー用品・アウトドアグッズを揃えて充実した一日を。快適で楽しい祝日を過ごすために、ぜひチェックしてみてください。

② 祝日関連の書籍・カレンダー

祝日をより深く楽しむために、祝日の由来や文化を学べる書籍や、予定管理に便利なカレンダーがおすすめです。祝日ごとの歴史や意味を知ることで、より意義のある時間を過ごせます。年間スケジュールを把握できるカレンダーを活用し、計画的に祝日を楽しむ準備を整えましょう。

祝日をより深く楽しむために、祝日の由来や文化を学べる書籍や、予定管理に便利なカレンダーがおすすめです。祝日ごとの歴史や意味を知ることで、より意義のある時間を過ごせます。年間スケジュールを把握できるカレンダーを活用し、計画的に祝日を楽しむ準備を整えましょう。

③ 季節の飾り・デコレーションアイテム

祝日を華やかに演出する季節の飾りやデコレーションアイテムは、特別な日の雰囲気を高めるのに最適です。お正月のしめ飾り、ひな祭りのひな人形、七夕の短冊、クリスマスのツリーなど、それぞれの祝日に合った装飾を取り入れることで、季節感を楽しみながら家族や友人と過ごす時間がより豊かになります。部屋や玄関を彩るアイテムを揃えて、祝日をより特別なものにしましょう。

祝日を華やかに演出する季節の飾りやデコレーションアイテムは、特別な日の雰囲気を高めるのに最適です。お正月のしめ飾り、ひな祭りのひな人形、七夕の短冊、クリスマスのツリーなど、それぞれの祝日に合った装飾を取り入れることで、季節感を楽しみながら家族や友人と過ごす時間がより豊かになります。部屋や玄関を彩るアイテムを揃えて、祝日をより特別なものにしましょう。

④ 日本の伝統食品・ご当地グルメ

祝日や季節の行事に欠かせない日本の伝統食品やご当地グルメは、その土地ならではの味わいや文化を楽しむのに最適です。お正月のおせち料理、節分の恵方巻、春秋のお彼岸に食べるぼたもち、十五夜のお月見団子など、行事ごとに特別な意味を持つ食べ物を味わうことで、より深く日本の風習を感じられます。各祝日にぴったりの伝統食品を取り入れて、季節の味覚を堪能しましょう。

祝日や季節の行事に欠かせない日本の伝統食品やご当地グルメは、その土地ならではの味わいや文化を楽しむのに最適です。お正月のおせち料理、節分の恵方巻、春秋のお彼岸に食べるぼたもち、十五夜のお月見団子など、行事ごとに特別な意味を持つ食べ物を味わうことで、より深く日本の風習を感じられます。各祝日にぴったりの伝統食品を取り入れて、季節の味覚を堪能しましょう。

2026年の祝日を有意義に楽しもう!

2026年も、日本の伝統や文化に触れながら、祝日を充実した時間にしましょう!

・2026年の祝日・休日日数は18日

・年間を通して、家族や友人と楽しめる行事がたくさん!

・祝日ごとに最適な通販アイテムを活用し、快適な休日を過ごそう!

2026年の祝日を最大限に活用し、楽しく有意義な一年をお過ごしください!

・2026年の祝日・休日日数は18日

・年間を通して、家族や友人と楽しめる行事がたくさん!

・祝日ごとに最適な通販アイテムを活用し、快適な休日を過ごそう!

2026年の祝日を最大限に活用し、楽しく有意義な一年をお過ごしください!